Александр Николаевич Поль, полная биография. Часть 1. Почётный гражданин Днепропетровска и Кривого Рога, открыватель криворожских руд.

Александр Николаевич Поль, полная биография. Часть 1. Почётный гражданин Днепропетровска и Кривого Рога, открыватель криворожских руд.Часть 1.

См. Продолжение: Спаситель Екатеринослава

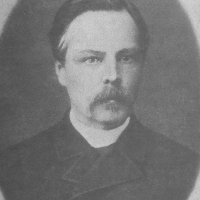

(20 августа 1832 г., с. Малоалександровка Верхнеднепровского уезда

См. Продолжение: Спаситель Екатеринослава

(20 августа 1832 г., с. Малоалександровка Верхнеднепровского уезда

Екатеринославской губернии – † 26 июля 1890 г., г. Екатеринослав)

Моё первое правило было: служить, никогда не получая за это платы.

Александр Поль

Каждый город, край, регион обязательно имеет в своей многовековой или короткой истории одного или нескольких людей, следствием деятельности которых были кардинальные перемены в его развитии. Такие исторические личности, заслуги которых очевидны, являются знаковыми для данного края. К такой категории исторических фигур по праву относится Александр Николаевич Поль.

Г. К. Швыдько,

доктор исторических наук, профессор, академик

Украинской академии исторических наук,

председатель областной организации

Всеукраинского Союза краеведов

Александр Поль

Каждый город, край, регион обязательно имеет в своей многовековой или короткой истории одного или нескольких людей, следствием деятельности которых были кардинальные перемены в его развитии. Такие исторические личности, заслуги которых очевидны, являются знаковыми для данного края. К такой категории исторических фигур по праву относится Александр Николаевич Поль.

Г. К. Швыдько,

доктор исторических наук, профессор, академик

Украинской академии исторических наук,

председатель областной организации

Всеукраинского Союза краеведов

1. Происхождение, родословная семьи Поль.

176 лет назад в Екатеринославской губернии родился человек, обеспечивший будущее Приднепровского края и сохранивший его прошлое – Александр Николаевич Поль. Благодаря ему стало возможным небывалое развитие промышленности на юге Российской империи, создан исторический музей в Екатеринославе (нынешний Днепропетровск), возведён мост, проложена железная дорога, крошечные поселения Кривой Рог и Верхнеднепровск стали городами, а Екатеринослав из заштатного уездного местечка превратился в один из основных металлургических центров Новороссии. Но если жизненные пути Поля имеют более-менее чёткие очертания, то его происхождение до недавних пор вызывало вопросы.

Есть несколько версий. Если исходить из более ранней версии – историка Дмитрия Яворницкого, – то предками Александра Поля по мужской линии были близкие родственники английского кардинала Реджиналда Пола (1500–1558), архиепископа Кентерберийского, современника знаменитого кровожадного и женолюбивого короля Генриха VIII, прозванного Синей бородой и вошедшего под этим именем даже в детские сказки. Те Поли были королевских кровей и родственниками не только Генриху VIII, но и Стюартам в Шотландии, Валуа во Франции, Габсбургам в Священной Римской империи, Ягеллонам в Польско-Литовском государстве.

По той же версии, дед Александра Поля, Иоганн Поль (1757 года рождения), сын Йохана Поуля, был уже немцем, шведским подданным, дворянином протестантской веры, уроженцем о. Эзель (территория современной Эстонии, ныне о. Сааремаа – самый больший остров Моонзундского архипелага Балтики), служил в шведской армии. Узнав от соседа, что дядя того, уехавший в Россию, прислал подарки, свидетельствовавшие о его процветании, решил последовать его примеру. Он помнил рассказы бабушки о том, что некоторые солдаты Карла XII после поражения под Полтавой остались в России и хорошо жили, поскольку земля там сказочно богатая.

Россия ещё со времён Петра I была широко открыта для специалистов из Европы – охотно брали на службу и платили жалование корабелам, учёным, инженерам, врачам, архитекторам, коммерсантам. К тому же война с Турцией требовала дисциплинированных и грамотных военных. Поступив на службу в России, немецкий дворянин Иоганн фон Поль превратился в Ивана Ивановича Поля.

Такая очень притягательная генеалогия Александра Поля была принята почти всеми исследователями – срабатывал и авторитет Яворницкого, и желание через земляка как бы стать ближе к коронованным особам. С лёгкой руки Дм. Яворницкого, который был одним из первых биографов А. Н. Поля, эта легенда до недавнего времени преподносилась как достоверный факт биографии Александра Николаевича.

Эзель действительно был родиной известного ещё с XV в. рода Полей. Представители этого рода занимали не последнее место среди дворянских родов Прибалтики. Но документального подтверждения родственных связей деда Александра Поля как с эзельскими Полями, так и с Реджиналдом Полем – не найдено. Да и какими бы знатными ни были предки Александра Поля, его собственная биография гораздо интереснее, чем биография какого-нибудь немецкого рыцаря или английского архиепископа.

Лишь в 2002 г. в архивах удалось обнаружить документы, которые прояснили, откуда на самом деле берёт свои истоки род Полей. По версии современных историков Владимира Платонова и Игоря Кочергина, которая подтверждается документально, Иоганн фон Поль происходил из литовских дворян Великого княжества Литовского и родился в селе Кракове (возможно, это село Кракенов Поневежского уезда Ковенской губернии). Род Поля был небогатый, земли ему в наследство не досталось, крепостных и недвижимости он не имел и был вынужден пойти на военную службу, которая давала шанс сделать карьеру и занять пристойное место в обществе. В 18 лет Иоганн поступил в солдаты и, «пройдя весь путь по порядку чинов», в 1786 г. был произведён в прапорщики, а затем в штабс-капитаны (1798). В составе Староингерманландского мушкетёрского полка участвовал в войне с Турцией, в сражениях против турецких, татарских и французских войск, отличился при штурме Измаила и в альпийских походах полководца Александра Суворова. «Был выключен из списков числа живых при сражении с неприятелем», но оказался жив: попал в плен к французам (1799–1800). Уволен в запас в звании капитана (1801).

За храбрость и боевые подвиги Иоганн Поль получил 500 десятин земли в с. Малоалександровка, на территории только что упразднённого тогда Запорожья, в Екатеринославской губернии, в Верхнеднепровском уезде, близ речки Мокрая Сура. Там выстроил дом, который и стал родовым гнездом Полей. До наших дней сохранился огромный, красивый господский дом с колоннами, рядом с ним – хозяйственные постройки: коровники, конюшни, амбары. Когда-то здесь были прекрасные сады, великолепные луга. Чудом уцелели пруды И. Поля.

Постановлением Екатеринославского дворянского собрания от 12 мая 1804 г. И. И. Поль был записан во вторую часть дворянской родословной книги. Живя в Новороссии в собственной деревне, он женился на дочери соседского помещика Маламы, с которой прожил много лет мирной и счастливой жизни, оставив после себя несколько дочерей и сыновей.

Старший сын Иоганна, Пётр Поль (1795–1870), пошёл по стопам отца. Дослужился до полковника, был полицмейстером Вильно и Казани, наконец, назначен санкт-петербургским полицмейстером (1843).

Средний сын Иоганна, Николай Поль (1797–1854), также начал со службы в армии (1812). В составе 19-го Егерского полка прапорщик Николай Поль участвовал в походах по Европе, побывал в походах по Германии и Франции, дошёл до Парижа, но из-за слабого здоровья был уволен из армии в чине подпоручика (1816). Вернулся на родину, женился на дочери помещика того же уезда Анисье Фёдоровне Яковлевой и прижил с нею в законном супружестве сына Петра. Однако вскоре после родов первая жена Николая умерла. Вторым браком он женился на Анне Павловне Полетике, вдове  губернского секретаря Ивана Ильича Маламы, родственника по матери. Она происходила из старинного казацкого рода Полуботков, являясь праправнучкой сестры наказного гетмана Левобережной Украины Павла Полуботка (1722–1723), заточённого Петром I в Петропавловскую крепость, – Татьяны Леонтьевны Полуботок. С именем этого гетмана связывают знаменитую легенду о якобы припрятанных в британских банках огромных сокровищах, завещанных Украине на то время, когда она обретёт независимость. У Анны тоже были дети от первого брака – трое. От Николая Ивановича она родила ещё трёх сыновей – Александра, Петра и Ивана – и четырёх дочерей: Марию, Лидию, Ольгу и Юлию. В новой семье Александр был первенцем. Родился он 20 августа по старому стилю (1 сентября) 1832 г. Крестил новорожденного священник Вознесенской церкви села Семёновка Василий Ковалевский.

губернского секретаря Ивана Ильича Маламы, родственника по матери. Она происходила из старинного казацкого рода Полуботков, являясь праправнучкой сестры наказного гетмана Левобережной Украины Павла Полуботка (1722–1723), заточённого Петром I в Петропавловскую крепость, – Татьяны Леонтьевны Полуботок. С именем этого гетмана связывают знаменитую легенду о якобы припрятанных в британских банках огромных сокровищах, завещанных Украине на то время, когда она обретёт независимость. У Анны тоже были дети от первого брака – трое. От Николая Ивановича она родила ещё трёх сыновей – Александра, Петра и Ивана – и четырёх дочерей: Марию, Лидию, Ольгу и Юлию. В новой семье Александр был первенцем. Родился он 20 августа по старому стилю (1 сентября) 1832 г. Крестил новорожденного священник Вознесенской церкви села Семёновка Василий Ковалевский.

губернского секретаря Ивана Ильича Маламы, родственника по матери. Она происходила из старинного казацкого рода Полуботков, являясь праправнучкой сестры наказного гетмана Левобережной Украины Павла Полуботка (1722–1723), заточённого Петром I в Петропавловскую крепость, – Татьяны Леонтьевны Полуботок. С именем этого гетмана связывают знаменитую легенду о якобы припрятанных в британских банках огромных сокровищах, завещанных Украине на то время, когда она обретёт независимость. У Анны тоже были дети от первого брака – трое. От Николая Ивановича она родила ещё трёх сыновей – Александра, Петра и Ивана – и четырёх дочерей: Марию, Лидию, Ольгу и Юлию. В новой семье Александр был первенцем. Родился он 20 августа по старому стилю (1 сентября) 1832 г. Крестил новорожденного священник Вознесенской церкви села Семёновка Василий Ковалевский.

губернского секретаря Ивана Ильича Маламы, родственника по матери. Она происходила из старинного казацкого рода Полуботков, являясь праправнучкой сестры наказного гетмана Левобережной Украины Павла Полуботка (1722–1723), заточённого Петром I в Петропавловскую крепость, – Татьяны Леонтьевны Полуботок. С именем этого гетмана связывают знаменитую легенду о якобы припрятанных в британских банках огромных сокровищах, завещанных Украине на то время, когда она обретёт независимость. У Анны тоже были дети от первого брака – трое. От Николая Ивановича она родила ещё трёх сыновей – Александра, Петра и Ивана – и четырёх дочерей: Марию, Лидию, Ольгу и Юлию. В новой семье Александр был первенцем. Родился он 20 августа по старому стилю (1 сентября) 1832 г. Крестил новорожденного священник Вознесенской церкви села Семёновка Василий Ковалевский.Современник Александра Поля Антон Синявский говорил о нём так: «Даже по внешнему своему облику он скорее был также сыном южнорусского народа, чем потомком немецкого рыцаря! Смуглый, худощавый, с чёрными грустно-задумчивыми глазами, с большими малорусскими усами, с речью с сильным южно-украинским акцентом, всей своей иннервацией он походил на потомка казацкого рода, из которого по матери и происходил». Сам Александр Поль это подтверждал: «Какой же я немец, я малоросс».

Составленная историком И. Кочергиным обстоятельная родословная Поля, основанная на найденных в архивах новых документах, не оставляет никаких сомнений в достоверности изложенных фактов.

2. Детство Александра Поля. Учёба в гимназии и университете.

Унаследовав трудолюбие и темперамент запорожцев, Александр еще в детстве проявил незаурядные способности, особенно к иностранным языкам: с бабушкой и мамой разговаривал по-украински, с отцом по-русски или по-немецки, с гувернёрами, домашними учителями свободно изъяснялся на французском и немецком, в совершенстве владел латынью, прочёл в оригинале массу книг, знал множество мифов древней Греции, увлекался историей Рима и Египта.

Уже тогда его страстью стала история. Родство с казацкой фамилией Полуботков не прошло бесследно. Благодаря бабушке Варе – Варваре Дмитриевне Полетике – мальчик пристрастился к истории Запорожской Сечи. Постоянно слыша рассказы о подвигах запорожцев, казацкие легенды и были о прежних славных временах – особенно о почитаемом в роду гетмане Полуботко, – Александр полюбил историю своего края. А первые в его жизни раскопки, произведённые на чердаке в доме бабушки, помогли почувствовать дух недавней старины.

По собственному признанию, ещё будучи мальчиком, он «облазил все чердаки и чуланы в имении бабушки, отыскивая старинные предметы, и с тех пор питал к ним особое пристрастие». С детства же он полюбил свои родные степи, свой народ, которому в зрелом возрасте отдал все силы своей души.

Обучение Александра Поля началось в гимназии Екатеринослава, но шло не особо успешно. Когда встал вопрос, где учиться дальше, выбор пал на училище Полтавской губернии, одно из лучших учебных заведений Малороссии. Там работали лучшие педагоги, поскольку попечительницей образовательных заведений Полтавы была императрица Александра Фёдоровна, супруга российского императора Николая I. Преподаватели училища помогли юноше выявить таланты. Он воспитывался под влиянием поэта, фольклориста и переводчика Л. Боровиковского, известного писателя Метлинского, художника и друга Тараса Шевченко Ф. Ткаченко, слависта М. Сафрановича и других наставников, которыми в то время славилась Полтава.

По окончании училища педагогический коллектив представил лучших выпускников к чину XIV класса, а трёх из них, в том числе и Александра Поля, ещё и к серебряной медали. Киев «урезал» полтавский список, и Полю не достались ни чин, ни медаль. Зато впереди у него было служение своему народу – это ли не лучшая награда!

Несправедливость, конечно, расстроила Александра, но он с детства учился противостоять превратностям судьбы и, в конечном счёте, побеждать. Он был единственным среди выпускников Полтавского училища 1850 г., кто рискнул поступить в Дерптский университет – один из лучших в России и Европе. В то время ему было 18 лет.

Поступить в университет Дерпта (сейчас это Тартуский университет в Эстонии) было непросто: абитуриентам предстояло выдержать 11 вступительных экзаменов. Александр же не только блестяще подтвердил свои знания по всем предметам и показал редкое для поступающих умение логически мыслить, но и произвёл сильное впечатление на приёмную комиссию умением свободно изъясняться на шести языках. В итоге комиссия приняла неординарное решение – Александра Поля зачислили сразу на второй курс. Дерптский университет имел тогда четыре отделения: философское, врачебное, юридическое и богословское. А. Н. Поль поступил на юридическое.

Поступить в университет Дерпта (сейчас это Тартуский университет в Эстонии) было непросто: абитуриентам предстояло выдержать 11 вступительных экзаменов. Александр же не только блестяще подтвердил свои знания по всем предметам и показал редкое для поступающих умение логически мыслить, но и произвёл сильное впечатление на приёмную комиссию умением свободно изъясняться на шести языках. В итоге комиссия приняла неординарное решение – Александра Поля зачислили сразу на второй курс. Дерптский университет имел тогда четыре отделения: философское, врачебное, юридическое и богословское. А. Н. Поль поступил на юридическое. В архивах Эстонии хранится много документов, связанных с учёбой Поля в Дерптском университете: выписка из родословной, ведомость об успеваемости, отзывы профессоров, зачётная книжка, дипломная работа, копии диплома на немецком и русском языках. Удивительно, но чужая ему Эстония сумела сохранить все эти бесценные документы, а вот земляки практически всё утратили.

Александр обучался в университете четыре года. На третьем году его учёбы (в 1853) умерла его мать. Не прошло и года после этого печального события, как Полю пришло письмо от брата Петра. Тот писал: «18 марта 1854. Ты, вероятно, получил уже известие о кончине нашего бесценного батюшки, любезный брат Александр. Несчастье никогда не приходит одно: едва прошло несколько месяцев со времени кончины нашей матери, как Богу угодно было испытать и отнять у нас отца...»

Ситуация действительно была сложной: без родительской опёки остались семеро детей, из которых младшей Юлии было всего около восьми. Надо было как-то сохранить семью и сберечь имение. В своё время наследником записали Петра-старшего, сына от Яковлевой, когда тому исполнилось всего десять лет. Сейчас Пётр служил в армии и участвовал в Балканской кампании. О его выходе в отставку не могло быть и речи. Во время боевых действий подобные поступки расценивались как дезертирство. Старший брат потребовал, чтобы Александр оставил университет.

Ситуация действительно была сложной: без родительской опёки остались семеро детей, из которых младшей Юлии было всего около восьми. Надо было как-то сохранить семью и сберечь имение. В своё время наследником записали Петра-старшего, сына от Яковлевой, когда тому исполнилось всего десять лет. Сейчас Пётр служил в армии и участвовал в Балканской кампании. О его выходе в отставку не могло быть и речи. Во время боевых действий подобные поступки расценивались как дезертирство. Старший брат потребовал, чтобы Александр оставил университет.Александр, которому тогда был двадцать один год, вынужденно вернулся в имение, чтобы управлять им, пока Пётр служил в армии. Это было первое испытание для молодого человека, который взял на себя ответственность за младших братьев и сестёр. Однако он решил проблему разумно. В апреле 1854 г. он досрочно сдал все зачёты. Видимо, совет университета учёл особые обстоятельства и, проявив понимание, отпустил студента-дипломника на какое-то время домой. Александр Поль стал главой большого семейства.

Выполнив все формальности, связанные с наследством, Александр возвратился для завершения обучения в университет. Дипломную работу он выполнил на немецком языке. 25 октября 1854 г. ректор университета профессор Фридрих Христиан Нейе вручил Александру Полю аттестат, в котором отмечалось: «Университетский Совет удостаивает Александра Поля степени и прав кандидата дипломатических наук».

3. Занятия сельским хозяйством. Участие в крестьянской реформе.

Показав очень хорошие познания, со степенью кандидата Александр вернулся на родину и занялся хозяйством. Всё, что имел тогда Поль, это унаследованный титул дворянина: в 1847 г. отцу Александра за личные заслуги решением Санкт-Петербургского департамента Сената было предоставлено право на наследственное дворянство. Титул и врождённое благородство вместе с предпринимательской жилкой и стали капиталом, обеспечившим Александру Полю дальнейшие успехи.

1854–1857 гг. – Поль служит экзекутором дворянского депутатского собрания. Перспективы в хозяйствовании были у него тогда, прямо скажем, не радужные. Собственной земли Александр не имел, а именно земля являлась мерилом всех ценностей. В 1857 г. 26-летний Александр приобрёл с разрешения правительства земельный участок в 1330 десятин в сёлах Любомировка и Приютово (ныне Александрополь) на Екатеринославщине. Там он построил капитальные коровники, один кирпичный и три конных завода (в дальнейшем их количество довёл до пяти). У него были крупные отары особо ценной породы испанских овец. Поль начал успешно заниматься скотоводством, как и большинство помещиков в степном крае.

1854–1857 гг. – Поль служит экзекутором дворянского депутатского собрания. Перспективы в хозяйствовании были у него тогда, прямо скажем, не радужные. Собственной земли Александр не имел, а именно земля являлась мерилом всех ценностей. В 1857 г. 26-летний Александр приобрёл с разрешения правительства земельный участок в 1330 десятин в сёлах Любомировка и Приютово (ныне Александрополь) на Екатеринославщине. Там он построил капитальные коровники, один кирпичный и три конных завода (в дальнейшем их количество довёл до пяти). У него были крупные отары особо ценной породы испанских овец. Поль начал успешно заниматься скотоводством, как и большинство помещиков в степном крае.Образцово ведя своё хозяйство и сделав его успешным, он, вместе с тем, убедился – это не его призвание. Жизнь катилась в традиционном русле: деловые заботы, служба в земстве провинциального местечка, встречи в «Клубе Пиквиков» с литературными чтениями и танцевальными вечерами. Правда, у Поля была одна отдушина – его увлечение украинской этнографией и археологией. Уже в то время его детское хобби превратилось в серьёзное занятие – поиск следов старинного казацкого уклада жизни.

К общественно-полезной деятельности А. Н. Поля призвали реформы времён правления Александра ІІ. С 1858 г. он как депутат от Верхнеднепровского уезда принимал участие в работе Екатеринославского губернского комитета по устройству крестьянского быта, с 1859-го – в комитете по крестьянским делам присутствия (началась подготовка отмены крепостного права). Как свидетельствуют «Екатеринославские губернские ведомости»: «Не было ни одного вопроса, по которому не дебатировал бы А. Н. Поль, досконально знающий быт и особенности нашей губернии. <...> Вопросы, которые он выносил на комитет, ...всегда отличались гуманностью и в то же время благоразумною умеренностью в тех случаях, когда нужно было с должной справедливостью приводить в согласие противоположные интересы помещиков и крестьян».

В конце 50-х гг. во всех губерниях Российской империи начали обсуждать различные варианты крестьянской реформы. Для себя Поль уже давно сделал любопытное открытие: знаменитые короли овцеводства Фальц-Фейны не использовали труд крепостных, у них работали только вольнонаёмные работники. А какие были впечатляющие результаты! Причём довольны были и те, кто давал работу, и те, кто её делал. Однако губернские помещики в массе своей не желали даже слушать об отмене крепостного права. В их кругу стали поговаривать, что в комиссию по крестьянским делам избрали не тех людей, что Александр Поль, хотя и окончил университет, в сельском хозяйстве опыта не имеет... Но опровергнуть аргументы Поля было не так-то просто. Его выводы и предложения отличались последовательностью и безукоризненной логикой.

Будучи человеком образованным и интеллигентным, Александр заслужил уважение и доверие землевладельцев Верхнеднепровского уезда. В январе 1860-го вместе с А. Миклашевским он избран депутатом от Екатеринославской губернии в Санкт-Петербургский комитет для выработки проекта крестьянской реформы. На приёме император Александр II, заметив 30-летнего А. Поля, сказал, обращаясь к нему: «Я очень рад, что в решении этого столь важного вопроса принимают участие и молодые силы». В 28 лет Александра Поля избрали действительным членом Императорского общества сельского хозяйства Южной России. Так высоко оценили его заслуги в решении крестьянских проблем, личные успехи в развитии животноводства, в создании конных заводов, на которых выращивались отличные лошади местной апостоловской породы.

3 октября 1860 г. по приказу Сената по департаменту геральдии коллежский секретарь А. Поль получил чин титулярного советника. Александр Николаевич не только отстаивал права крестьян и интересы предпринимателей, но и заботился об улучшении экономической ситуации в аграрной губернии, затерявшейся в южных степях большой империи. За это и был замечен при дворе: в апреле 1861 г. Поля наградили царской золотой медалью за личный вклад в подготовку и проведение крестьянской реформы 1861 года.

В кругу семьи Александр Поль пользовался безграничной любовью. Братья и сёстры в нём души не чаяли и с тревогой ждали возвращения из армии Петра-старшего, который был законным и единственным наследником родительского имения. Чин титулярного советника соответствовал девятому классу, на службе Александра ценили, у него был стабильный заработок, имелись перспективы роста. Но богатым он не был.

С Ольгой Коростовцевой он познакомился случайно. Выпускница женской гимназии оказалась интереснее и умнее всех девушек, которых знал Александр. Она происходила из дворянского рода знаменитых Коростовцевых, о богатстве которых шепталась вся губерния. Но сама Ольга не любила ни дорогих украшений, ни сверхмодных нарядов, и эта скромность украшала её больше, чем самые дорогие бриллианты. Познакомившись с Полем, Ольга смогла разглядеть в красивом молодом мужчине государственный ум, замужество восприняла как дар Божий, мужем восхищалась и гордилась.

Из обнаруженных документов известно, что Ольга Поль приобрела в селе Семёновка 1739 десятин земли. Очевидно, это была не просто купчая, а приданое невесты, которое родители Ольги Коростовцевой подарили дочери на свадьбу. Покупка состоялась в 1862 г. – в том же году, что и свадьба. У молодой четы Полей оказалось 3069 десятин собственной земли. В это время Александр Николаевич прекратил участие в заседаниях Екатеринославского присутствия по домашним обстоятельствам.

4. Открытие сокровищ Криворожья. Предшественники.

Однако деятельная натура Поля давала себя знать, он не мог и не хотел замыкаться в своем имении, чтобы заниматься исключительно сельским хозяйством: «...взял в руки палочку и пошёл пешком осматривать могилы, городища и урочища», – вспоминал позднее Александр Николаевич. Он принялся путешествовать по родным местам, больше с историческим, чем с промышленным интересом. Много раз предпринимал Поль подобные хождения по округе в поисках новых впечатлений и интересных находок, сочетая интересы археологические, этнографические и природоведческие (Криворожье славилось своим растительным и животным миром, кроме того, для него было характерно необычное геологическое строение). Поль много раз возвращался туда, и каждый раз находил что-нибудь любопытное.

Однажды в 1866 г. 34-летний А. Н. Поль в очередной раз наведался в Криворожье, в бассейн речек Саксагань и Ингулец, на границе Екатеринославской и Херсонской губерний, и зашёл в урочище Дубовая балка, по правому берегу реки Саксагани. Местность эта давно уже привлекала самодеятельного исследователя своею первозданностью и величием: вековой дубовый лес, громадные скалы, глубокие пещеры с доисторическими остатками различных древностей, из которых самая большая называлась Гайдамацкою пещерою. На противоположном берегу реки находилось селение Кривой Рог Херсонского уезда. Сейчас уже трудно представить, что сто пятьдесят лет назад не было ни города Кривого Рога, ни всей железорудной и металлургической промышленности Приднепровья. А были только балки, буераки, где виднелись выходы железной руды на поверхность. Вопреки распространённому мнению, основанному, опять-таки, на словах Дм. Яворницкого, что Поль очутился там случайно, при поисках археологического характера, Криворожье занимало А. Н. Поля вовсе не как район исторических исследований. Сам Поль вспоминал об этом так: «Заинтересованный местностью и часто навещая её, при ближайшем ознакомлении с ней я был поражён чрезвычайным разнообразием горных пород этой чудесной местности, которая всё ж была загадкой, несмотря на многоразовые исследования Ливанова, Зуева, Кульшина и других».

Остановившись у какого-то крестьянина, А. Н. Поль решил на этот раз обследовать давно примеченную им гору во владениях помещика Галковского, которую местные жители называли Орлиным гнездом. Эта гора возвышалась над уровнем речки Саксагань на 37 метров, вся была покрыта мохом и пользовалась в народе недоброй славой. Считалось, что Орлиное гнездо служило пристанищем для разбойников и бродяг, но самым интересным было то, что, согласно народным поверьям, гора хранила в себе неимоверные богатства и сокровища, которые мог найти лишь человек честный и храбрый. Наслушавшись этих рассказов, Александр Поль, взяв ружьё и железную палку, которую всегда носил с собой в таких походах, направился к Орлиному гнезду. Поднявшись на вершину горы, он захотел отдохнуть. Присел на выступ скалы, стал долбить железной палкой его край и отколол небольшой кусочек. Как позднее вспоминал сотрудник А. Н. Поля В. Коныш, «он по внешнему виду допускал, что "Орлиное гнездо" является наземным выступом мощного слоя гранита, и как же он удивился, когда отбитый кусочек... на свежем отколе оказался чёрного цвета с красным оттенком».

Первые упоминания об этом месте как о «кривом мысе» встречаются в 1775 г. – предполагается, что селение было основано в XVII веке запорожскими казаками. О том, что в районе реки Саксагани имеются уголь, мрамор и другие полезные ископаемые, было известно ещё с конца ХVII века. «Горючий камень» из этих мест даже подносили Петру I, и тот предрёк, что «минерал сей ценный послужит если не нам, то нашим внукам». На присутствие в окрестностях кровельного сланца, минеральных красок, каменного угля, железных руд и других минеральных богатств имелись указания князя Потёмкина. Справедливости ради отметим: до Поля Криворожье исследовали многие учёные. Современники назвали Поля Колумбом Приднепровья, т.е. первооткрывателем полезных ископаемых этого края. Однако так же, как и сам Христофор Колумб, Александр Поль открыл заново то, что уже давно было известно. Первые научные сообщения об особенности Криворожского района можно встретить в трудах российского естествоведа, члена Петербургской Академии Наук И. Гильденштедта. По заданию Академии Наук с 1768 по 1773 гг. он изучал территорию Приазовья, берега Днепра до Кременчуга Елизаветградской провинции. Гильденштедт успел посетить и Криворожье, правда, железных руд не нашёл. Первым сделал описания залежей железных руд в этих краях профессор Василий Зуев. Посланный Академией Наук в Новороссию для изучения нижнего течения Днепра и Крыма, осенью 1781 г. он побывал в Кривом Роге. Результаты командировки были отражены им в книге «Путевые записки Василия Зуева», изданной вскоре в Петербурге. В ней он писал, что «берега Саксагани сложены из железного шифера, который настолько твёрдый, что кресало выбивает из него искры». Однако информация промелькнула незаметно. В 1787 г. на окраинах Кривого Рога побывал профессор так официально и не открытого в Екатеринославе университета Ливанов. Он нашёл здесь следы железных и серебряных руд, гранит, мрамор, о чём и доложил князю Потёмкину. Наместника Новороссии эта информация настолько заинтересовала, что, не откладывая дела в долгий ящик, он приказал начать в Кривом Роге строительство чугунолитейного завода, а в Богдановке – фабрики по изготовлению фарфора. Однако воплощению этих замыслов в жизнь помещала преждевременная кончина князя. Были заложены две шахты, но их затопило водой, и мероприятие было признано Горным департаментом в Санкт-Петербурге пустой затеей. О криворожском месторождении на некоторое время забыли.

В 1803 г. о нём снова вспомнили. Министерство финансов послало в Криворожский регион горного инженера В. Пиленко для детального обследования местных полезных ископаемых. Близ селения Кривой Рог В. Пиленко обнаружил железные руды. Однако его исследования не имели позитивных последствий, т.к. развернувшиеся вскоре за тем политические события (Отечественная война 1812 г. и война с Турцией) не дали возможность начать разработку богатых криворожских залежей.

Через 30 лет месторождение вновь вызвало заинтересованность правительства. В 1835–37 гг. по поручению генерал-губернатора Новороссии здесь проводил исследования горный чиновник, унтер-шихтмейстер П. Кульшин. На окраине Кривого Рога он нашёл много различных полезных ископаемых, в том числе и железную руду, которую он назвал железно-кварцевым сланцем. Александр Поль был знаком с результатами исследований Кульшина, опиравшихся на исследования Ливанова. Но веры к поискам Кульшина А. Н. Поль не имел, поэтому даже данные Ливанова оказались для него под сомнением. Дело было в том, что П. Кульшина дважды откомандировывали в Кривой Рог. Первый раз он подтвердил результаты профессора Ливанова, но дополнительно указал на залежи каменного угля, которые якобы залегали в недрах Криворожья. Правительство поверило донесениям П. Кульшина и послало ещё одну экспедицию во главе с тем же Кульшиным. На самом деле, никакого угля на Криворожье не существовало. Чтобы сделать видимость настоящих исследований, на берегу р. Саксагань П. Кульшин вырыл две ямы в чёрном углистом сланце, который действительно похож на выходы каменного угля. Приданные ему две роты солдат-поселенцев он нанял на работу к местным помещикам, а государственные деньги присвоил. Прибывший ревизор открыл злоупотребления лже-исследователя. Кульшина судили, лишили звания и имущества и отправили в Сибирь. После этой истории в правительственных кругах Российской империи сложилось скептическое отношение к любым инициативам по разведке криворожского месторождения.

Ещё раз о Кривом Роге вспомнили во время проведения офицерами Генерального штаба статистических работ в Херсонской губернии. Результаты этих работ были изложены в книге «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба», составленной полковником А. Шмидтом в 1863 г. Там были приведены данные о Кривом Роге и о залежах железной руды близ него.

Несмотря на такое количество исследований и описаний, реальных попыток начать разработку и добычу найденных возле Кривого Рога полезных ископаемых так и не было сделано. Все эти ведомости, как считает исследователь истории развития горнозаводской промышленности на юге Украины Е. И. Рагозин, имели чисто теоретический характер. Они не давали никаких оснований для выявления промышленного значения этого месторождения, а поэтому никто и не осмелился приступить к разработке руды в Кривом Роге, пока за дело не взялся А. Н. Поль.

Рассматривая образцы руды с берегов Саксагани, Поль видел: это почти чистое железо, бери и выплавляй металл. И всё же его тревожила мысль: что скажут специалисты? Он быстро собрал вещи и поехал домой, чтобы сделать анализ добытых образцов породы. Увидев возбуждённого, сияющего мужа, Ольга Семеновна почувствовала: произошло что-то совсем особенное.

Поль не имел реагентов, необходимых для проведения количественного анализа, который показывает процентное содержание железа и кислорода, но у него было всё необходимое для проведения качественного анализа, который показывает реакцию породы на определённые химические реагенты. Найденные образцы дали сильную реакцию на железо. А. Н. Поль понял, что сделал великое открытие: недра Криворожья хранят огромные богатства. Чтоб не быть голословным, Александр Николаевич не стал никого уведомлять о своём открытии. Сначала он решил убедиться в надёжности найденных им руд и определить возможность их промышленной разработки. Прихватив с собой образцы, Александр Поль отправился в Харьков, где намеревался сделать анализы в университетской лаборатории. Однако это происходило летом, в связи с каникулами лаборатория была закрыта. Пришлось Полю обратиться в известную тогда в Харькове аптеку Сартисона. Именно там был произведён первый точный количественный анализ криворожских руд, который дал следующие результаты: потери при плавке составляли всего 0,88%, содержание металлического железа – 67,32%, кислорода – 30,9% . Окрылённый этими результатами, приобретя у Сартисона препараты для самостоятельных анализов, Поль вернулся в Кривой Рог. Целый месяц провёл он там, изучая специальную литературу по геологии и минералогии и обходя окрестности. М. Ф. Шимановский, хороший знакомый Александра Поля, первый директор Гданцевского чугунно-литейного завода, вспоминал: «Он лично изучил окрестности Кривого Рога в петрографическом отношении, обойдя их вдоль и поперёк в буквальном значении этого слова». Везде он брал образцы железной руды и проводил собственные анализы, которые каждый раз подтверждали высокое содержание железа в найденных породах. Поль понимал, что самостоятельно обследовать месторождение будет ему не под силу, поэтому взял себе в помощники опытного штейгера Осипа Ивановича Пузино.

Конечно, без правительственной или частной финансовой поддержки поднять Криворожский регион до промышленного уровня было немыслимо. Поль отправил посылку с рудой в Горный департамент Санкт-Петербурга, вторую – в Санкт-Петербургский Политехнический институт. Прошло несколько месяцев – ответа не последовало. К разработкам руд Поль пытался привлечь богатых предпринимателей, но его никто не хотел слушать. В 1869 г. Александр Николаевич случайно узнал, что какой-то англичанин собирается строить в Бахмутском уезде, на берегу речки Кальмиус, чугунно-литейный и рейковый заводы. Чтобы больше узнать об этом предприятии, Поль едет на Луганский завод к известному исследователю Донецкого кряжа, советнику министерства австрийского императорского двора, профессору австрийской Леобенской горной академии П. Ф. фон Тунеру, от которого и узнаёт, что директор Миллволского завода в Лондоне Джон Юз (Хьюз) в конце 1868 г. купил у князя С. В. Кочубея концессию на сооружение своих заводов. Топливом они буду обеспечены сполна, поскольку совсем рядом находятся богатые залежи каменного угля. Тунер подтвердил информацию о том, что донецкие руды малочисленны и имеют малое содержание железа. В будущем, по расчётам Тунера, этим заводам придётся работать на покупной, привозной руде. Вот когда впервые появилась у Александра Поля мысль, что, если этой рудой будет криворожская, более близкая и дешёвая, чем уральская и английская, то вполне можно надеяться на её промышленную разработку. Были все условия для сооружения чугунно-литейных заводов прямо на месте: криворожская руда, недалеко – донецкий уголь и близкий выход к Чёрному морю – что ещё надо?

Вернувшись домой, Александр Поль послал докладную записку на имя министра государственного имущества, где уведомлял об обнаруженных им на севере Херсонской губернии запасах железной руды и просил министерство дать ему исключительное право на разработку месторождения на землях государственных крестьян Херсонской губернии, с определённой платой за площадь, занятую под рудники, а также просил о привилегиях на размещение на этих землях чугунно-литейных и железоделательных акционерных заводов. Однако время для подобных прошений было выбрано неблагоприятное. К  концу 60-х гг. XIX в. правительство отказалось от попыток самостоятельно наладить промышленное металлургическое производство на юге России. Им было подписано соглашение с Д. Юзом с тем, чтобы в будущем его заводы работали по государственному заказу. Теперь всё внимание правительство было устремлено только на помощь заводам Юза. Записку Поля просто оставили без ответа. Негативное отношение к Криворожскому месторождению основывалось не только на прошлом отрицательном опыте, в том числе после афёры Кульшина, но и подтверждалось опубликованным в том же году отчёте известного профессора Петербургского горного института М. П. Барбота де Марни после его экспедиции в Новороссийский край в 1866–67 гг. Фактически и Поль, и де Марни проводили свои исследования одновременно, но де Марни подошёл к исследованиям недобросовестно, проведя лишь поверхностный анализ случайных образцов пород, которые попали к нему на глаза. Он нашёл только железную слюду с незначительным содержанием железа. Не удивительно, что Полю не ответили: авторитет известного специалиста перевесил.

концу 60-х гг. XIX в. правительство отказалось от попыток самостоятельно наладить промышленное металлургическое производство на юге России. Им было подписано соглашение с Д. Юзом с тем, чтобы в будущем его заводы работали по государственному заказу. Теперь всё внимание правительство было устремлено только на помощь заводам Юза. Записку Поля просто оставили без ответа. Негативное отношение к Криворожскому месторождению основывалось не только на прошлом отрицательном опыте, в том числе после афёры Кульшина, но и подтверждалось опубликованным в том же году отчёте известного профессора Петербургского горного института М. П. Барбота де Марни после его экспедиции в Новороссийский край в 1866–67 гг. Фактически и Поль, и де Марни проводили свои исследования одновременно, но де Марни подошёл к исследованиям недобросовестно, проведя лишь поверхностный анализ случайных образцов пород, которые попали к нему на глаза. Он нашёл только железную слюду с незначительным содержанием железа. Не удивительно, что Полю не ответили: авторитет известного специалиста перевесил.

концу 60-х гг. XIX в. правительство отказалось от попыток самостоятельно наладить промышленное металлургическое производство на юге России. Им было подписано соглашение с Д. Юзом с тем, чтобы в будущем его заводы работали по государственному заказу. Теперь всё внимание правительство было устремлено только на помощь заводам Юза. Записку Поля просто оставили без ответа. Негативное отношение к Криворожскому месторождению основывалось не только на прошлом отрицательном опыте, в том числе после афёры Кульшина, но и подтверждалось опубликованным в том же году отчёте известного профессора Петербургского горного института М. П. Барбота де Марни после его экспедиции в Новороссийский край в 1866–67 гг. Фактически и Поль, и де Марни проводили свои исследования одновременно, но де Марни подошёл к исследованиям недобросовестно, проведя лишь поверхностный анализ случайных образцов пород, которые попали к нему на глаза. Он нашёл только железную слюду с незначительным содержанием железа. Не удивительно, что Полю не ответили: авторитет известного специалиста перевесил.

концу 60-х гг. XIX в. правительство отказалось от попыток самостоятельно наладить промышленное металлургическое производство на юге России. Им было подписано соглашение с Д. Юзом с тем, чтобы в будущем его заводы работали по государственному заказу. Теперь всё внимание правительство было устремлено только на помощь заводам Юза. Записку Поля просто оставили без ответа. Негативное отношение к Криворожскому месторождению основывалось не только на прошлом отрицательном опыте, в том числе после афёры Кульшина, но и подтверждалось опубликованным в том же году отчёте известного профессора Петербургского горного института М. П. Барбота де Марни после его экспедиции в Новороссийский край в 1866–67 гг. Фактически и Поль, и де Марни проводили свои исследования одновременно, но де Марни подошёл к исследованиям недобросовестно, проведя лишь поверхностный анализ случайных образцов пород, которые попали к нему на глаза. Он нашёл только железную слюду с незначительным содержанием железа. Не удивительно, что Полю не ответили: авторитет известного специалиста перевесил.Это не остановила Александра Поля. Он решил найти поддержку у местного руководства и, добившись аудиенции у екатеринославского генерал-губернатора В. Д. Дудина-Берковского, попытался объяснить выгодность затеянного им дела. Ответ был тот же: «Ваши проекты не что иное, как fata morgana!».

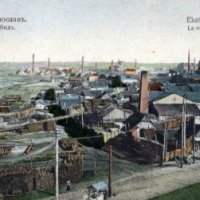

На самом деле, хотя Запорожье как край в то время был огромной территорией, включавшей в себя Таганрог, Ростов, Азов и земли от Таврии до Саксагани – нынешнюю Днепропетровскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую, часть Харьковской, Кировоградской области, – но и сама губерния, и губернский город Екатеринослав были очень ограничены в финансовых возможностях и представляли собой довольно убогое зрелище. Заложенный в 1787 г., Екатеринослав просуществовал более 80 лет, дожив до 1870 г. В 1870 г. городскому самоуправлению дали новые права, но за недостатком денег дума и городская управа немногое могли сделать для благоустройства города. Екатеринослав оставался глубоким захолустьем, вся слава которого поддерживалась лишь его губернским статусом. Город был обречен на вечное прозябание на просторах края, как описывали его офицеры Генерального Штаба, «самою природою предназначенного для хлебопашества и скотоводства», без будущего – «едва ли достигнет когда-нибудь высокой степени развития... фабричной и заводской промышленности», бесцветный по архитектуре, где тюремный замок можно считать лучшей постройкой. К 1861 г., когда этими офицерами проводился осмотр, в Екатеринославе, исключая Екатерининский проспект, не было «особо замечательных улиц», и они даже не имели определённых названий. Всего жителей в городе было 13 тыс. 217 человек, домов 1 тыс. 791, из них каменных – 99. Полковник В. Павлович делал весьма печальное предсказание: «город по своему положению едва может возвыситься во времени». До Юза и Поля экономическая и промышленная жизнь бывшего Запорожского края развивалась очень медленно, население занималось земледелием, скотоводством, овцеводством, рыболовством, пчеловодством и немножко добыванием соли. Какой же энергией было необходимо обладать человеку, чтобы пробудить провинциальную глушь?!

На самом деле, хотя Запорожье как край в то время был огромной территорией, включавшей в себя Таганрог, Ростов, Азов и земли от Таврии до Саксагани – нынешнюю Днепропетровскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую, часть Харьковской, Кировоградской области, – но и сама губерния, и губернский город Екатеринослав были очень ограничены в финансовых возможностях и представляли собой довольно убогое зрелище. Заложенный в 1787 г., Екатеринослав просуществовал более 80 лет, дожив до 1870 г. В 1870 г. городскому самоуправлению дали новые права, но за недостатком денег дума и городская управа немногое могли сделать для благоустройства города. Екатеринослав оставался глубоким захолустьем, вся слава которого поддерживалась лишь его губернским статусом. Город был обречен на вечное прозябание на просторах края, как описывали его офицеры Генерального Штаба, «самою природою предназначенного для хлебопашества и скотоводства», без будущего – «едва ли достигнет когда-нибудь высокой степени развития... фабричной и заводской промышленности», бесцветный по архитектуре, где тюремный замок можно считать лучшей постройкой. К 1861 г., когда этими офицерами проводился осмотр, в Екатеринославе, исключая Екатерининский проспект, не было «особо замечательных улиц», и они даже не имели определённых названий. Всего жителей в городе было 13 тыс. 217 человек, домов 1 тыс. 791, из них каменных – 99. Полковник В. Павлович делал весьма печальное предсказание: «город по своему положению едва может возвыситься во времени». До Юза и Поля экономическая и промышленная жизнь бывшего Запорожского края развивалась очень медленно, население занималось земледелием, скотоводством, овцеводством, рыболовством, пчеловодством и немножко добыванием соли. Какой же энергией было необходимо обладать человеку, чтобы пробудить провинциальную глушь?!Поль ещё несколько раз обращался с письмами в Горный департамент – у столичных чинов его настойчивость стала вызывать раздражение. Куда он ни обращался – везде отказ. В конце концов, Полю начали мешать, распускали о нём сплетни, называя его то «фанатиком Дубовой балки», то маньяком, чуть ли не помешанным.

5. Общественная деятельность Александра Поля.

Осенью 1866 г. состоялись выборы гласных первого Екатеринославского губернского земского собрания. В состав 60 гласных был избран титулярный советник А. Поль (от Верхнеднепровского уезда). Славу правозащитника А. Поль завоевал именно тем, что защищал не только свой дворянский класс, но все без исключения слои общества – интересы предпринимателей и других сословий. Высказывания Александра Николаевича на заседаниях Екатеринославского губернского земства могут служить образцом и для власть имущих нашего времени. Вот несколько цитат из речей Александра Поля, произнесённых на губернских собраниях (1866–1883):

* Господа! Все вы знаете, какой засушливой была у нас весна. В губернии собрано только 4000 пудов хлеба. Вношу несколько предложений. Во-первых, на треть снизить подушный налог с каждой крестьянской семьи. Если мы отберём у крестьян последние крохи, вряд ли мы этим спасём казну, а сотни семей обречём на голодную смерть.

* Цель земства – не цель частного купца, банкира, которые копят деньги, не желая тратить. Благосостояние нашего земства состоит в уменьшении налогов.

* Великая по своей справедливости и человечности реформа 19 февраля 1861 года застала наш степной край, относительно малонаселенный, врасплох. ...Чтобы преобразовать хозяйство на новых началах свободного труда и обзавестись необходимым инвентарём, нужен был оборотный капитал, которого, за немногим исключением, не было. ...Последовательно и быстро начало падать благосостояние землевладельцев, обременённое платежами и налогами... Неужели при таком бедственном положении нашего края правительство останется глухо и не подаст руки помощи, чтобы если не совершенно освободить землевладельцев от тяжёлого положения, то хотя бы оставить им возможность просуществовать и сохранить надежды, что, изменив экономические условия, они ещё могут оправиться!

* По моему мнению, сейчас самый насущный вопрос – ходатайствовать перед правительством о снижении налогов. Ходатайствовать перед земельными банками, чтобы они, хотя бы на время, уменьшили процент под заём.

* Мы должны оберегать наших избирателей. Собрать последние крохи с них, чтобы покрыть производительный расход, не будет добросовестно.

* Нельзя не признать, что наши города оценены неправильно: в одном городе оценка высока, в другом низка – нет выработанных оснований определения ценностей. Я, например, знаю: в Екатеринославе очень много собственности ускользнуло от оценки.

* Выработать начала и основания, на которых будет оценено имущество, – это возможно, и следует, и необходимо. Если оценка будет производиться на разных началах, то справедливость не будет достигнута.

* Полагаю, конкуренция чрезвычайно полезна для потребителя, и если мы на что-нибудь можем жаловаться, так это на существование монополии... Исключение конкуренции было бы выгодно для земства в одном частном случае, если бы оно было спекулятивным занятием.

* Если мы не будем выдавать вознаграждения, а всё делать одними насильственными, репрессивными, полицейскими мерами, то цели мы никогда не достигнем.

* Надо принять все меры, чтобы наш Днепр не превратился в два болота: одно до порогов, другое – ниже порогов.

* Категорически не согласен: ничтожных сумм нет, в особенности там, где дело идёт о вопросах, в которых мы распоряжаемся не собственными средствами, а налогами наших верителей. Здесь и копейка не может быть признана ничтожною, тем более что из копеек составляются рубли, из рублей – десятки, а из десяток образовались цифры, приведшие наше собрание в ужас.

* Много или мало – понятие относительное, всё зависит от качества, а не количества, от того, как ведётся дело, как члены комиссии исполняют свои обязанности.

* Существует закон, вследствие которого каждый гласный, у которого есть какие-нибудь препятствия, не позволяющие ему быть гласным, должен сам заявить об этом собранию.

* Лично я, как губернский гласный, никогда не соглашусь голосовать за то, чего не знаю.

Эти слова были искренни, без личной выгоды и популизма. А проблемы, о которых идёт речь, актуальны и в наше время. Свои действия и предложения Александр Поль соотносил с реалиями жизни, жил заботами своих верителей, делал всё для развития края и любимой им Новороссии. Именно на выборных постах раскрылся талант А. Н. Поля – блестящего юриста, правозащитника, общественного деятеля. Благотворительная и просветительская стороны деятельности Поля – одна из самых ярких страниц его жизни.

Активная гражданская позиция Александра Николаевича принесла ему популярность: с 1866 по 1883 гг. он избирался гласным уездного и губернского земского собрания от Верхнеднепровского уезда. В то же время (1866–1872) А. Поль – член Екатеринославского губернского училищного совета, с 1871 г. и до самой смерти – член попечительского совета Екатеринославской дворянской Мариинской женской гимназии, Верхнеднепровского реального училища и губернского богоугодного заведения, а с 1887 г. – попечитель губернской земской больницы. Кроме того, он избирался почётным мировым судьёй округа и председателем Верхнеднепровского мирового съезда.

Его выступления по этим вопросам всегда имели прикладной характер, с тем чтобы решались конкретные вопросы, а не забалтывалось существо дела:

* Я вполне сочувствую мысли устройства ремесленных школ и вполне желаю учреждения их. Я не понимаю народного образования иначе, как в виде образования реального. Одна грамотность без этих условий не может рассматриваться как цель образования народа.

* Цель и обязанности богоугодного заведения – доставить пособие только тем, кто действительно нуждается. Богоугодные заведения обязаны ничего не брать с неимущих.

* Прежде всего надо выяснить, что такое попечитель? Если мы, которым училище обязано своим существованием, которые дают училищу материальные средства ...имеем право выбирать попечителя и если все его обязанности сводятся, что он должен дать известную сумму... и за сие ничего не делать, то звание попечителя является в качестве дойной коровы. ...По закону попечитель не имеет никакого влияния на процесс воспитания. С этим я категорически не согласен. Трудно найти лицо, которое приносит материальные жертвы и соглашается считать себя нулём.

* Задача губернского училищного совета заключается в следующем: следить за ходом деятельности и за развитием народного образования. ...Цель училищного совета, его прямая обязанность – быть оживляющим, направляющим и поощряющим органом.

А. Н. Поль не раз выступал на съездах с прекрасным, живым и горячим словом, проникнутым истинной гуманностью и любовью к меньшему, приниженному и нуждающемуся человеку. Избранный почётным мировым судьей, он находил время и для заседания в суде. Являясь членом губернского училищного совета, он уделял много внимания женской гимназии и особенно реальному училищу, естественный кабинет которого обогатил прекрасной коллекцией минеральных богатств Кривого Рога. Много труда и забот посвящал он и вопросу об устройстве школ и развитии просвещения на своей родине.

Авторитет Поля в губернии рос стремительно. 26 октября 1878 г., по предложению гласных, Александр Николаевич Поль был рекомендован на должность председателя губернской земской управы. «Благодарю вас, господа гласные, за эту честь, – сказал в ответ А. Поль. – Я служил земству... и не отказываюсь служить. Но моё первое правило было служить, никогда не получая за это платы. Эти самые мотивы заставляют меня и в данную минуту продолжать мою службу там, где я могу служить бесплатно. Я всегда отказываюсь от всякой общественной должности, с которой сопряжена плата...». Не имея по своим моральным принципам возможности принять на себя должность по земству, с которой сопряжено вознаграждение, Поль отказался баллотироваться. Нам бы сейчас таких депутатов и госслужащих всех уровней!

Надо полагать, прямая и активная позиция по всем вопросам тоже могла повлиять на долгую и трудную судьбу открытия, сделанного Полем, ведь если человек начинает кому-то мешать, всегда найдут средства, как сделать его менее активным.

Свою депутатскую деятельность А. Н. Поль попытался использовать, чтобы привлечь внимание к вопросу Криворожья, доказывал, какие большие блага могла бы извлекать губерния из разработки месторождения. Но его мало кто поддержал – лишь отдельные представители земства: Я. Я. Савельев, С. С. Потоцкий и ещё несколько имён. От остальных гласных, в том числе от председателя Екатеринославской губернской управы П. Янченко, Александр Николаевич слышал то же, что и от чиновников и представителей капитала: дело нереальное, нужны фундаментальные исследования и подъездные пути.

Дело было ещё и в том, что в то время процветал Урал, многие имели там свои интересы, будущий Кривбасс всё время пытались похоронить, лоббируя промышленность Урала.

6. Изучение Криворожья. Аренда рудных земель. Борьба с чиновниками.

С 1866 по 1881 гг. А. Н. Поль занимается исследовательской деятельностью в области промышленной разработки железных руд на Криворожье. За личный счет проводит изучение залежей руды, делает их описание, а также ищет предпринимателей и инвесторов для разработки месторождения. Поль старается изучать всё, что написано по интересующему его вопросу.

В 1872 г., желая привлечь внимание учёных и общественности к минеральным богатствам края, А. Н. Поль собирает большую коллекцию образцов пород и отправляет их в Санкт-Петербургский политехнический институт. Вывод лаборатории: в руде содержится 70% железа. «Не может быть. Что за выдумка?» – приходит ответ из Горного департамента. Поль посылает образцы во второй раз. Столичная лаборатория при Политехническом музее подтверждает: 72% содержания железа. Это наилучшая руда в Европе! «Разве можно верить чуду? Лаборатория допускает ошибки», – стоит на своём Горный департамент. А. Н. Поль доказывает, а петербургские чиновники отбиваются. Он ещё раз посылает образцы и едет в столицу лично. Ответа нет...

В 1872 г., желая привлечь внимание учёных и общественности к минеральным богатствам края, А. Н. Поль собирает большую коллекцию образцов пород и отправляет их в Санкт-Петербургский политехнический институт. Вывод лаборатории: в руде содержится 70% железа. «Не может быть. Что за выдумка?» – приходит ответ из Горного департамента. Поль посылает образцы во второй раз. Столичная лаборатория при Политехническом музее подтверждает: 72% содержания железа. Это наилучшая руда в Европе! «Разве можно верить чуду? Лаборатория допускает ошибки», – стоит на своём Горный департамент. А. Н. Поль доказывает, а петербургские чиновники отбиваются. Он ещё раз посылает образцы и едет в столицу лично. Ответа нет...Правительство не спешило посылать горных инженеров для проведения детального обследования криворожских железорудных залежей. Тогда у Александра Поля возникает мысль о возможности приобщить к проведению обследования иностранных специалистов. К тому же, случился прекрасный повод для поездки за границу – было необходимо изучить заграничный опыт разработки аспидного сланца.

Ещё в начале 1872 г. Поль решил заняться разработкой аспидного сланца, залежи которого находились в 6 км от Кривого Рога, в с. Покровском. Они были известны с казацких времён и славились качественным материалом, который использовался для покрытия стрех и настила полов. Поль узнал о покровском аспиде случайно. Каждый раз, когда А. Н. Поль ехал в Кривой Рог, он проезжал через село Покровское. Один раз он услышал о брошенных аспидных каменоломнях. Узнав о них детальнее, Александр Николаевич задумал взять целиком пригодные для промышленной разработки залежи в аренду. Но лишних денег на то время у него не было. В 1872 г. при поездке в Харьков Поль встретил в вагоне поезда князя Сергея Викторовича Кочубея (того самого, который передал Д. Юзу концессию на сооружение завода в Донбассе) и убедил его организовать совместное предприятие по добыче залежей Покровского аспида.

По договорённости с С. Кочубеем Поль едем за границу, чтобы найти «специалиста по добыче кровельного аспида, а также нанять несколько опытных работников, под руководством которых могли б научиться новые рабочие из местных жителей». Заодно с изучением аспидной промышленности Франции, Италии, Швейцарии и Германии А. Н. Поль занимался основным делом, для которого он и поехал за границу, – поиском авторитетного специалиста по горному делу. Он посещает горнорудные районы этих стран, общается с профессорами Бернгардом фон Коттом, К. Фричче, Л. Штриппельманом. Чтобы подтвердить качество открытой руды, он даёт им образцы для проведения квалифицированных анализов. Профессора пришли в изумление, во Фрейбурге самая авторитетная лаборатория Европы подтверждает наличие в руде 62,5–69,2% железа – превосходная руды, редчайшая по своим качествам, Европа такой ещё не знала. Тогда, чтобы убедиться, насколько велики залежи этой руды и в каких направлениях идут её жилы, А. Н. Поль нанимает двух профессоров Фрейбургской горной академии – Л. Штриппельмана и К. Фричче – и за свой счёт финансирует экспедицию по определению границ рудных залежей Криворожья: 1000 франков в месяц – расходы по тем временам огромные. Практически всё имущество Александра Поля оказывается под залогом, за ним числятся значительные займы.

Штриппельман был очень известным в Европе специалистом благодаря своему открытию залежей железной руды в Швеции и Северной Африке. Чтобы не раскрывать заранее планов, А. Н. Поль представил немецкого инженера страстным охотником и любителем старины, который приехал производить археологические раскопки и охотиться. Под видом раскопок Штриппельман проводил на землях помещиков Л. Шмакова, Галковского, В. Гельмерсена геологические и геогностические изыскания. Район изысканий охватывал территорию от южной части Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии до северной части Александровского уезда Херсонской губернии. За полгода профессора Штриппельман и Фричче обследовали значительную территорию, составили сотни карт и схем, определили основные рудные жилы. А. Поль мог гордиться – разведанные запасы железных руд оказались колоссальными. Результатом этой экспедиции стала монография Штриппельмана «Геология и геогностические описания Криворожских рудных месторождений», которая выходит в Лейпциге на немецком языке. Поль сам переводит её на русский язык, издаёт в Петербурге и рассылает по высшим инстанциям Санкт-Петербурга и Москвы. По инициативе А. Поля книга Штриппельмана попала в Морское ведомство, Министерство государственного имущества, Императорское исследовательское техническое общество. В русском варианте книга называется «Южно-русские месторождения железных руд и железного блеска в Екатеринославской (Верхнеднепровского уезда) и Херсонской губерниях». В ней впервые рассказывается о наличии на Криворожье мощных залежей железных руд с содержанием железа до 70% и рассматриваются способы их самого выгодного использования. Здесь и упоминается впервые Дубовая балка. Вот как пишет о ней Штриппельман: «Очень назидательные разрезы представляют балки большая и малая Дубовые, впадающие справа в Саксагань, имеющие одновременно особенную важность для наших исследований, по причине нахождения здесь выходящих на дневную поверхность залежей магнитной железной руды и красного железняка». И дальше: «...по пробам руды эти содержат в плавке 62,5% металлического железа, и вследствие своего нежного состава представляют самый ценный плавень. <...> руды Дубовой и Кривого Рога, при их богатстве и чистоте, если сделается возможною доставка их по выгодной цене, явятся в Донецком и Донском бассейнах товаром, на который будет хороший спрос».

В начале 70-х гг. интерес к Криворожскому месторождению стойко повышается. Причину такого резкого повышения заинтересованности правительства и различных гражданских учреждений к железным рудам Кривого Рога следует искать в постоянных обращениях Александра Поля, который пытался всякими способами обратить на эти руды внимание общественности. И это ему удалось. Уже через год после исследований Л. Штриппельмана в южной части Криворожского бассейна по поручению Российского технического товарищества проводит разведку лейтенант Черноморского флота и горный инженер Г. Феодосьев. О результатах своих исследований он сообщил в «Записках Императорского российского технического товарищества» за 1874 г. В статье Г. Феодосьева приводился достаточно оптимистический прогноз насчёт возможности дальнейшей добычи криворожских залежей. Автор писал: «Все руды можно считать практически неисчерпаемыми, что доказывается, по приблизительным подсчётам, запасом руды в 10000 миллионов пудов, если добыча будет вестись на 21 метр в глубину. При ежегодной продуктивности до 25 миллионов пудов железа – этих руд может хватить для юга России на 2 столетия». Своими исследованиями Г. Феодосьев вторично, после Л. Штриппельмана, подтвердил возможность промышленной добычи криворожских железных руд и указал на высокое, до 68%, содержание в них железа.

В начале 1874 г. Поль встречался в Кривом Роге с Г. Феодосьевым и говорил с ним. А весной по поручению Морского министерства прибыл капитан-лейтенант Л. Семечкин и вместе с Полем исследовал местность вокруг Кривого Рога. Александр Николаевич не только был знаком с результатами их исследований, но и помогал им своими советами. Л. Семечкин выступил с основательной статьей в журнале «Морской сборник» № 12 за 1874 г., где доказывал безусловную выгодность эксплуатации криворожского месторождения. Малая Дубовая балка имела, главным образом, геогностическое значение, потому что в ней выходили на поверхность земли «два пласта магнитного железняка, которые потом повторяются при вполне подобных условиях возле Кривого Рога, на расстоянии свыше двенадцати верст и, следовательно, дают право думать о непрерывном залегании их на всём этом пространстве». Большая Дубовая балка имела совсем другой вид. Вот какой её увидел в далёком 1874-м Семечкин: «Это длинное и глубокое ущелье, ...образованное в виде расселины от вулканических причин и потом дорыто весенними водами. <...> Густые седые мхи и витая растительность обвивают вершины и отвесный обрыв этих скал, придавая серо-зелёный оттенок камням, ...камни эти – не что иное, как на удивление красивый красный железняк, который на изломе имеет бархатный вид. Пласты его, мощностью до трёх саженей, залегают между слоёв кремнистой породы бурого и серого цветов с железистыми прожилками...». Л. Семечкин писал о необходимости строительства чугунолитейного завода в Николаеве, который бы плавил чугун из криворожской руды в военно-морских целях.

Тем временем А. Н. Поль за свой счёт пригласил ещё одного горного инженера, берг-мастера Гартунга из города Лобенштейна. Проведя в 1873 г. дополнительные исследования, Гартунг подтвердил полученные Л. Штриппельманом результаты, исправил кое-какие неточности и, кроме обнаруженных Штриппельманом залежей магнитной и красной железной руды, подтвердил факты о залегании на Криворожье бурого железняка. Свои исследований Гартунг опубликовал в Германии, а Поль некоторые его выводы добавил в издаваемую им в Петербург брошюру Л. Штриппельмана.

Удостоверившись в надёжности месторождения и в количественном, и в качественном отношении, Александр Николаевич Поль приступает к практической реализации своих намерений – к организации промышленной добычи железной руды. У помещика В. О. фон Гельмерсена он покупает имение Гданцевку, а 29 июля 1873 г., заключив договор с представителями Криворожской сельской общины, крестьянами Иваном Кучером и Антоном Опанасенко, арендует земельные участки этой общины (18 600 десятин) сроком на 30 лет с правом ведения поиска, разработки и доставки руды, а также постройки горноперерабатывающих и металлургических заводов (в 1875 г. Поль продолжил соглашение ещё на 55 лет). Договориться об аренде было нетрудно. Надел земли, на котором обнаружилась руда, считался у местных крестьян «нiкчемним», потому что на нём нельзя было ни пахать, ни сеять. Поэтому, когда А. Н. Поль выразил желание взять его в аренду, крестьяне охотно пошли на это и даже дивились тому, «нащо вона, та земля, йому потрiбна». Александр Николаевич обязался ежегодно за каждую десятину земли отдавать общине по 5 руб. серебром, начиная с момента заключения договора, если он найдёт там что-то полезное, и ежегодно по 200 руб. за само пользование землёю. При этом он оставлял за крестьянами право пользоваться строительными материалами и глиной как для своих личных нужд, так и в целях продажи.

Часть 2. Спаситель Екатеринослава.

Часть 3. Меценат из Екатеринослава.

Часть 2. Спаситель Екатеринослава.

Часть 3. Меценат из Екатеринослава.

Не забывайте делиться материалами в социальных сетях!